Далеко-далеко на севере, среди холодных тундр Кольского полуострова, где солнце летом не заходит за горизонт, а зимой неделями прячется за скалистыми склонами, расположен древний горный массив с красивым необычным названием — Ловозёрские тундры. Это — дикий и суровый край, окутанный таинственными мифами и легендами. Сверху Ловозёрские тундры похожи на большую подкову. Кто-то видит в этой форме сходство с женским лоном (видимо, те же самые извращенцы, которым оно же мерещится в древних лабиринтах). Другие заявляют о переплетающихся энергетических потоках и о какой-то особой энергетике. Третьи что-то увлечённо рассказывают про связь с космосом. Четвёртые — про древние цивилизации. Пятые — про пропадающих туристов... Перечислять все эти фантазии можно довольно долго. Факт среди них только один — в центре Ловозёрских тундр расположено озеро Сейдозеро, которое саамы считали святым. Почему — мы и отправимся выяснять сегодня.

Утренний вид из окна моей комнаты. За голубой рябью Ловозера — отвесные стены Ловозёрских тундр. Слева — гора Нинчурт, справа — гора Куамдеспахк. Между ними — широкое ущелье, на дне которого шумит порожистая река Сейдъяврйок, связывающая Сейдозеро с Ловозером.

Заводим мотор на катере и отправляемся в путь. Пересекаем Ловозеро. Погода - шикарная.

Зимы в Ловозерье относительно тёплые (сказывается близость Гольфстрима), но снежные. При этом снег в горах можно встретить даже в августе. Обычно он исчезает лишь с приходом осенних дождей, хотя в иные лета бывает сохраняется до наступления очередной зимы.

Залив Мотка. Отсюда к Сейдозеру ведёт старая дорога длиною в два километра. Сейдъяврйок - несудоходна, поэтому сходим на берег.

Территория вокруг Сейдозера объявлена природным заказником. Несмотря на то, что «озеро» по-саамски - "яввьр", а следовательно Сейдозеро в каноничном саамском варианте должно называться «Сейдъяввьр», природный заказник почему-то называется «Сейдъявврь».

У саамов существует несколько озёр с таким названием, но именно это - самое известное.

Названия практически всех природных объектов в Ловозерье происходят из саамского языка. Значительная часть из них со временем была заменена на русифицированные версии (например — те же озёра Ловозеро и Сейдозеро). Причина этому была сугубо прагматичная — адаптированные названия было удобнее использовать в повседневной жизни. А вот до труднодоступных горных вершин Ловозёрских тундр дела никому не было, поэтому большинство из них сохранили до наших дней свои оригинальные саамские имена.

К слову, сами Ловозёрские тундры по-саамски называются Луяввьр-уррьт («Луяввьр» — саамское название озера Ловозера, «уррьт» — «скалистая гора»). Вообще, если говорить про саамский язык, то он — очень богат на различные термины, связанные с описаниями ландшафта. Например, только для различных водных объектов — рек, ручьёв, озёр и болот — у саамов существует более 60 различных понятий.

Полчаса неспешной прогулки, и мы выходим на берег Сейдозера. Его длина — 8 километров, ширина — от 1,5 до 2,5. Высота над уровнем моря — 189 метров.

Благодаря горам, закрывающим озёрную котловину со всех сторон от суровых северных ветров, на берегах озера образовался особый микроклимат. Местная природа в значительной степени отличается от обычной заполярной: мало того, что здесь собрана целая россыпь эндемичной флоры, так ещё и деревья достигают невообразимой для этой широты высоты в 20 метров.

Так же для Сейдозера характерен какой-то невероятный по местным меркам показатель рыбопродуктивности — общего весового прироста рыбы, получаемого в течение одного сезона — в среднем примерно в 10 раз выше чем в остальных озёрах Кольского полуострова.

Некоторые фантасты уверены, что Сейдозеро — центр древней мифологической цивилизации — Гипербореи. Искатели громких сенсаций посещают эти места начиная с 1922 года, и постоянно делают разные невероятные открытия.

Реальность, конечно, значительно суровее и прозаичнее — ещё на заре Советского союза выяснилось, что Ловозёрские тундры — крупнейший в мире источник различных редкоземельных элементов, в частности — лопарита. По этой причине еще в довоенные годы весь этот район был досконально изучен геологами. Все они над этими «научными открытиями» могут только сочувственно посмеяться.

Кордон егерей. Здесь живут инспекторы заказника.

Когда мы только собирались в это путешествие, коллега привезла мне на тестирование новый смартфон от Caterpillar — Cat B15Q. Тогда официальные продажи ещё не стартовали, и единственным источником информации о новинке был ряд распространённых в интернете довольно пресных анонсов. В самом начале я даже сомневался, что этот смартфон вообще реально существует.

Смартфон позиционируется производителем как сверхпрочный и влагозащищённый — как раз для реальных пацанов: суровых экскаваторщиков да бравых путешественников. Распаковать заранее я его не успел, так что на изучение берегов Сейдозера я отправился вот с такой развесёлой жёлтой коробочкой.

Удивительно, но смартфон понравился мне с первых минут. Он довольно тяжёл, но это — приятная тяжесть. Его приятно держать в руках: прорезиненный корпус, идеальная подгонка деталей — всё выдает качественно скроенный продукт. Учитывая сегодняшние тенденции к снижению цены и качества большинства гаджетов, этот продукт — приятное исключение.

Из неожиданных особенностей — две полноразмерных сим-карты. Очень удобно для заграничных поездок — для того чтобы быть на связи можно использовать родную российскую симку, а для дешёвых локальных звонков и интернета — какую-нибудь местную. Стандартный размер сим-карты — тоже скорее плюс, чем минус: в отличие от новомодных микро- и нано-сим — его можно найти в любом забытом богами и операторами мобильной связи месте.

Ещё одна приятная неожиданность — время автономной работы. Несмотря на то что смартфон постоянно пытался найти сеть, а я постоянно пытался проверить на нём почту и сделать очередную фотографию живописных пейзажей Ловозерья, за пять дней периодического активного использования он так и не разрядился.

В первых обзорах Cat B15Q говорилось, что он отлично подойдёт любителям экстремального спорта и представителям мужских профессий, а так же тем, кто работает в сложных погодных условиях — геологам, нефтяникам, морякам. Ни к одной из вышеуказанных категорий я не отношусь, но мне бы в путешествиях такой гаджет точно бы не помешал: хочешь — роняй на скалы, хочешь — топи в реке, а он — работает и работает.

Пока я забавлялся со смартфоном, на воду была спущена надувная лодка. Отплываем от кордона.

Высочайшая точка Ловозёрских тундр — гора Ангвундасчорр («анг» по-саамски — склон, «вунтас» — песок, «чорр» — горный хребет, т.е. её название можно перевести как «гора с песчаным склоном»), её высота — 1126 метров над уровнем моря. А отвесные склоны возвышаются над Сейдозером примерно на 400-500 метров.

Как я уже говорил выше, саамское название озера — Сейдяввьр. «Яввьр» по-саамски означает «озеро». А вот с «сейдом» — всё не так просто. Так уж сложилось, что сегодня довольно распространены различные толкования этого слова, в большинстве своём неверные — сейдами нередко называют оригинальные конструкции из камней — например, сложенные пирамиды либо валуны, стоящие на каменных ножках. Всё это — полная ерунда. Как определяют сейды сами саамы, я описывал в своём недавнем рассказе про гору Воттоваару, расположенную в Карелии: «Сейд — это дух, обитающий в некоторых приозёрных камнях и скалах, покровительствующий лопарю в разных его промыслах и обладающий сверхъестественной силой».

Главное, что нужно понимать: во-первых, сейдом может быть не только камень, но и любой другой природный объект, например, старая коряга или причудливо растущий на скалах мох, а во-вторых, сейд — это не сам материальный объект, а дух, обитающий в нём. Всё просто.

Саамы свято верили, что в сейдах обитают души умерших шаманов, поэтому относились к ним с большим уважением. Каждый сейд обязательно имел свою легенду, связанную с жизнью шамана, от которого он произошёл. Саамы считали, что духи, живущие в камнях, помогают в жизни — например, в рыбалке, на охоте, либо в путешествиях. Сейдам приносились жертвы, в качестве которых чаще всего выступали оленьи рога, а так же головы и хвосты рыб. Иногда в ход шли целые животные, а так же вещи и деньги.

Как и с любым сакральным местом с сейдами были связаны различные запреты и ограничения. Например, многие святилища были доступны исключительно для мужчин. К некоторым сейдам можно было подходить лишь на коленях, к другим нельзя было приближаться слишком близко, у третьих — громко разговаривать. Саамы чётко разделяли сейды на два типа: одни были публичными, другие — персональными. Публичные сейды обычно ставились на высоких берегах рек и озёр, либо на вершинах гор — так чтобы святилища были хорошо видны издалека. Посещались такие сейды с определённой периодичностью — например, в связи с различными календарными или иными событиями. Если же сейд ставился для частного пользования, то его обычно прятали в каких-либо укромных местах. Считалось что персональные сейды помогали только до тех пор, пока их не увидел чужой глаз. Саамы считали священным не только сам камень, но и место, где он было расположен, — например, гору или остров. Особо почитались скалы так или иначе напоминающие своей формой человека. С сейдами во все времена было связано множество различных легенд. Например, согласно одному из саамских поверий, рыбаки, уходя в море, оставляли в каменном сейде часть своей души, чтобы в случае их гибели её не сожрало мифическое морское чудище. Другая легенда гласит, что сейды, расположенные на архипелаге Кузова в Белом море, — не что иное, как шведские воины, обратившиеся в скалы.

Исследователи считают, что первые сейды появились ещё в железном веке. Интересно, что традиция поклонения духам существовала у саамов вплоть до начала XX века.

В мире существует очень мало сейдов, про которые достоверно можно сказать, что они реально имеют отношение к культовым верованиям саамов. На Сейдозере находится один из них — Куйва. Это 70-метровое нерукотворное стилизованное изображение человеческой фигуры, расположенное на отвесной скале прямо над берегом озера — один из самых известных и почитаемых саамами сейдов.

Издалека оно выглядит как тёмный расплывчатый силуэт, расположенный в правой части светлой отвесной скалы в центре кадра.

С Куйвой связано довольно много легенд и мифов, большинство из которых появились уже в наше время.

Вот, например, отрывок из книги Валерия Дёмина «Гиперборея — праматерь мировой культуры»:

При лобовом солнечном освещении таинственная фигура заметна уже издалека. Менее чем с половины пути она отчетливо из разных точек предстает перед изумленным взором во всей своей загадочной непостижимости. Чем ближе к скале, тем грандиозней зрелище. Никто не знает и не понимает, как и когда появился в центре Русской Лапландии гигантский петроглиф. Да и можно ли его вообще считать петроглифом? По саамской легенде это — Куйва, предводитель коварных иноземцев, которые чуть было не истребили доверчивых и миролюбивых лопарей. Но саамский шаман-нойд призвал на помощь духов и остановил нашествие захватчиков, а самого Куйву обратил в тень на скале.

Спутники ждут моего объяснения, но я медлю: оно может оказаться еще более неправдоподобным, чем саамское предание. Суть же возможного истолкования такова. Вспомните, — говорю я, — похожая фигура, но только гораздо меньшей величины есть в музее атомной бомбардировки Хиросимы: тень человека на бетонной плите — всё что осталось после ядерного взрыва и сверхмощной огненной вспышки. Аналогичная картина и здесь, на скале Куйвы. Остается определить, что за существо таких гигантских размеров могло когда-то обитать на земле и каким оружием оно было уничтожено. Ответить на второй вопрос сегодня не представляет особого труда: превратить любую биомассу в бестелесную тень можно не только в результате ядерной вспышки, но и с помощью лазерного оружия, основанного на принципе ядерной накачки. А ещё — при помощи пучка молний.

Ну а вот каноничная версия происхождения Куйвы, записанная со слов местной жительницы исследователем Ловозёрских тундр академиком Александром Ферсманом:

Так вот слушай. Это было давно-давно, когда меня ещё не было, не было и Василия Васильевича, что пасёт оленей на Малом озере; не было и старика Архипова на Монче-губе; очень давно это было. Нашли на нашу землю чужие люди, сказывали, шветы, а мы лопь были, как лопь — голая, без оружия, даже без дробников, и ножи-то не у всех были. Да и драться мы не хотели. Но шветы стали отбирать быков и важенок, заняли наши рыбьи места, понастроили загонов и лемм — некуда стало лопи деться; и вот собрались старики и стали думать, как изгнать швета; а он крепкий был такой, большой, с ружьями огнестрельными. Посоветовались, поспорили и решили пойти все вместе против него, отобрать наших оленей и снова сесть на Сейтъявр и Умбозеро.

И пошли они настоящей войной — кто с дробником, кто просто с ножом, пошли все на шветов, а швет был сильный и не боялся лопи. Сначала он хитростью заманил на Сейтъявр нашу лопь и стал ее там крошить. Направо ударит — так не было десяти наших, и каплями крови забрызгали все горы, тундры да хибины; налево ударит — так снова не было десяти наших, и снова капли крови лопской разбрызгались по тундрам.

Ты ведь знаешь, сам мне показывал, такой красный камень в горах — это ведь и есть та самая кровь лопская, кровь старых саамов.

Но осерчали наши старики, как увидели, что швет стал крошить их, спрятались в тальнике, пособрались с силами и все сразу обложили со всех сторон швета; он туда-сюда — никуда ему прохода нет, ни к Сейтъявру спуститься, ни на тундру вылезти; так он и застыл на скале, что над озером висит. Ты когда будешь на Сейтъявре, сам увидишь великана Куйву — это и есть тот швет, что наши саами распластали на камне, наши старики, когда войной на него пошли.

Так он там и остался, Куйва проклятый, а наши старики снова завладели быками и важенками, снова сели на рыбьи места и стали промышлять...

Только вот красные капли саамской крови остались на тундрах; всех их не соберешь, много их пролили наши старики, пока Куйву осилили...

Долгое время только саамские шаманы и старейшины имели право появляться на священном озере, дабы не тревожить покой духов. До сих пор ходит поверье, что Куйва не терпит непочтительного отношения и может не пустить нерадивого туриста на Сейдозеро: наслать плохую погоду, ветер, шторм, метель. Или может спрятаться в скале и не показываться.

Наконец, пара слов про реальное происхождение загадочного силуэта. Проведённое некоторое время назад исследование показало, что Куйва — исключительно природное явление. Это — всего лишь плантация особого грибка, принявшая природную форму. Так что все сравнения с людским силуэтом — не более чем игра человеческого воображения. Но, как бы там ни было, — согласитесь, что выглядит старик Куйва очень эффектно!

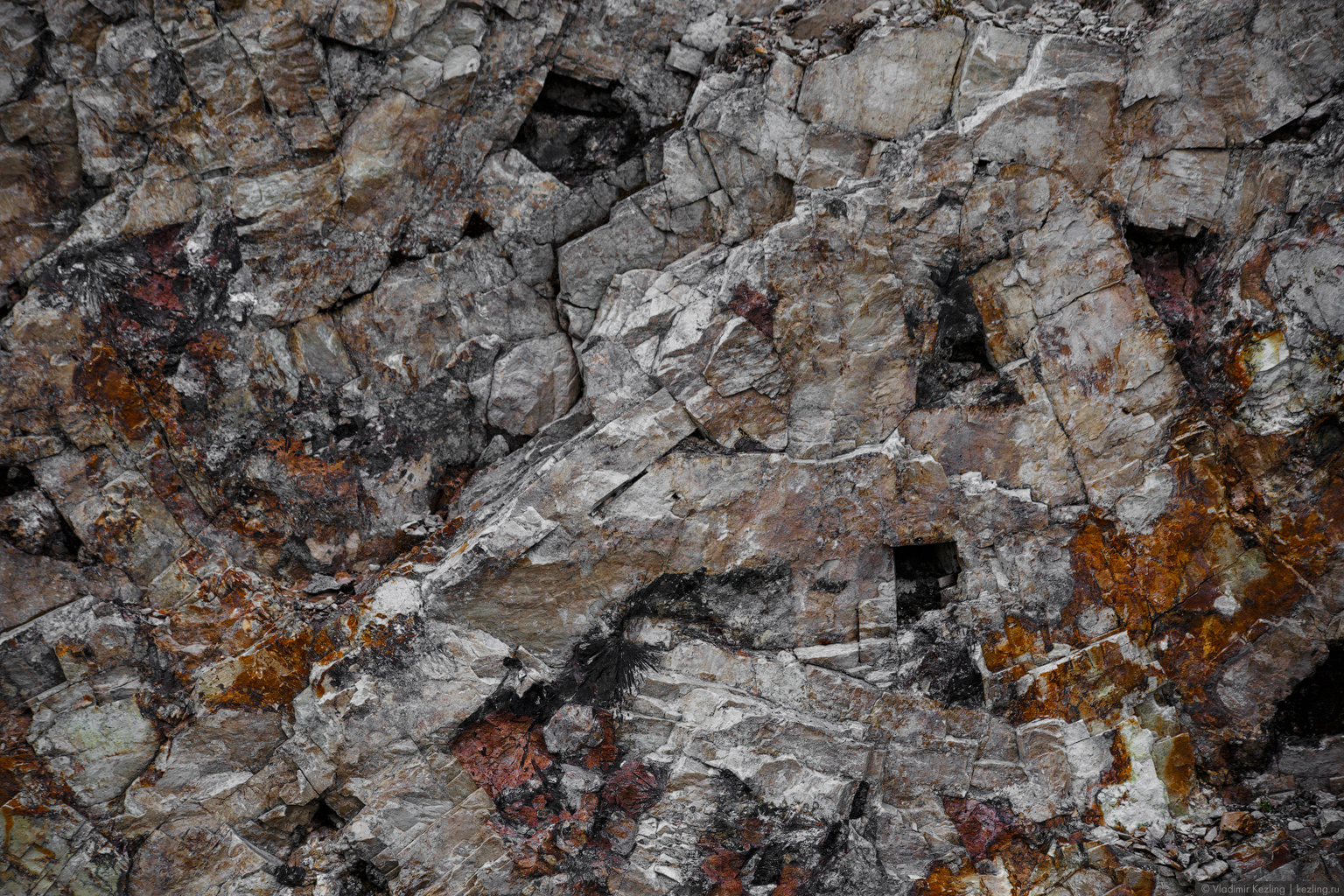

Вообще, при ближайшем рассмотрении фактура окружающих Сейдозеро скал — невероятно интересна. Наверняка, геологи могут рассказать множество занятных фактов про все эти разноцветные вкрапления. Я не геолог, поэтому могу лишь констатировать тот факт, что выглядит всё это сочетание очень красиво.

Да и виды, вокруг — просто невероятные.

Скала Куйвы.

Ущелье реки Эльморайок.

Гора Эльморайок.

На севере время летит незаметно. Вроде бы только что отправились на прогулку — а вечер уже окрасил окрестности тёплыми предзакатными красками.

Пора обратно на базу.

Не переключайтесь!

Здравствуйте, Владимир! Красота, невероятная! Таинственная! Спасибо!

Очень величественно !

Великолепные фотографии!!!

Просто необыкновенно, очень красиво, да и сам репортаж очень подробный и увлекательный!

Хорошая статья никогда не мог подумать что у нас, тут рядом есть такая красота, надо вылазить из работы, паковать чемоданы и отправляться в путь. Вот когда искал более подробную инфу наткнулся на сайт тоже интересная точка зрения на Сейдозеро — про связь Гипербореи с Ловозёрскими тундрами

Про связь Гипербореи с Ловозёрскими тундрами я писал вот здесь — kezling.ru/travels/lovozero-3/. Если кратко: вся эта история с прародиной человечества посреди Кольского полуострова — не более чем красивая легенда, родившаяся в 1920-х годах и не выдерживающая абсолютно никакой научной критики.

ага... красивая легенда. ну да, когда объяснить нечем, то легче всего ляпнуть такое — «не выдерживающая абсолютно никакой научной критики»

Что именно там есть такого, что «нечем объяснить»? В Ловозерских тундрах ещё в советские времена всё было исследовано учёными всех мастей и объяснено.

а ты плюнь на этот модный нигилизм — «все отрицать и ставить под сомнение», и подумай...

какого чорта Барченко сразу после экспедиции на север обвинили в шпионаже в пользу Англии и расстреляли почти всю его группу. и чего ради Гитлер так усердно рвался туда и аненербе тоже. и не только это. чтобы отрицать так уперто, надо чотко знать тему.

классный у тебя блог и фотки отличные. времени нет все перелистать

Моё мнение, в первую очередь, основано на личном знакомстве с некоторыми геологами и учёными, знающими в Ловозерских тундрах буквально каждый камень (хотя я и был на Сейдозере дважды, видел старика Куйву, поднимался в горы к «пирамиде Барченко»). Именно поэтому я могу ответственно сказать, что до сегодняшнего дня там не было найдено ничего «необъяснимого». Ну разве что залежи редкоземельных металлов, которые уже более 65 лет активно разрабатываются Ловозерским ГОКом.

Нигилизмом, на мой взгляд, как раз является желание ставить под сомнение официальную науку. Но каждый волен верить во что хочет, я никого не собираюсь переубеждать.

дело в том, что все эти учёные — не боги, они не могут знать всё, зачем вообще на слово верить учёным, только потому, что они учёные, были времена, когда землю считали плоской и это было было официальным мнением.

Давайте не будем продолжать эту бессмысленную дискуссию.

Моя конечно оленей паси, однако тема Сейда нераскрыта, походу спешили... Попытаюсь отправить фото.

Да, времени мы там совсем немного провели. Планирую вернуться в будущем и погулять по Ловозерью более основательно.

Позвольте прошлому уйти и будущее придет. Если в 2016 году в сентябре решитесь, напишите!

Всё возможно!

А один вопрос, как добирались?

Моя, повнимательней почитал и понял , через Ловозеро, через Мотку губу. Не сомневаюсь, вам повезло. Всегда, когда брал с собою лодку, часть пути она ехала на мне... К сведению, в сентябре случаются заморозки и на резинке Ловозеро 30-40 км. не переплыть, тогда простой путь, через Ревду, хотя буран на перевале + лодка + бутор, не облегчает. Моя с рыбаками тогда шел, ветер был очень сильный, парень в очках, тогда нас вел, и хоть он и протирал очки но повернули в о братку, моя им крикнул, не туда и показал рукой на перевал.! Еще один момент, это время, 2 раза в сутки, есть транспорт, с рудника Карнасурт до Ревды, естественно один утром, другой вечером. На вечерний мы и хотели успеть. Случилось чудо, мы успели. Закупились в магазине, пили водку и играли в шахматы!

А еще однажды, моя на вертолете, добрался до Поноя. И все благодаря Ловозерским тундрам, , песня мальчика из Ловозера « Ой Поной» моя воспринял, как знаковые.! Тогда еще, я не знал, что такое комары.!!! Это реальная сила... Ваши волосы уложены или приглажены водой, но через минуту, они начинают шевелится... Хотя конечно настоящих туристов, это бы рассмешило... На Поное, долго ждал порога Бревенный, для сведения, в этом месте река, поворачивает на 90% и любое бревно раскалывается о скалы и река несется в ущелье. Моя этот порог, решил обойти. Часов в 10 утра в бинокль осматриваю крыши домов и по болоту с лодкой и бутером отправляюсь к людям, моя как месяц людей не видел и когда я дошел, поселок был нежилой... Пару дней прожил в чьей то бане, неделю кушал одни грибы. Пока не появилась спасительница КЛАВДИЯ ЕЛАНСКАЯ!

Красивые фотографии, красивые истории. :) Только много о нас в прошлом :) Мы и сейчас считаем, что у природы есть душа. Нас и сейчас большинство язычников. Даже среди христиан :)

Чудные места,великолепные фотографии!

Какая же красотища

ЛовозЕрский! ЛовозЕро... Пожалуйста, пишите правильно, не вводите людей в заблуждение. Область МУрманская (Романов на МУроме), район ЛовозЕрский, тундра ЛовозЕрская, пгт РЕвда.

Не очень понимаю, что вас смущает.

Если вы про букву «ё» в названии горного массива, то именно такое написание — Ловозёрские тундры — фигурирует, например, в Большой Советской энциклопедии и ряде других академических изданий разных лет. Однако я считаю, что, как и со многими другими топонимами, включающими в разных формах слово «озеро», здесь допустимы оба написания, и через «е», и через «ё».

Так же я считаю, что прежде чем поучать кого-то «пишите правильно», следует для начала выучить, как всё-таки пишется дореволюционное название Мурманска.

Прекрасная, познавательная статья, в меру дополненная потрясающими видами! Автору спасибо! Отдельное спасибо за уважение к слову, за грамотность.

Спасибо вам за добрые слова. Заходите ещё!