Снова всё пространство за окном моей пушкинской квартиры заполняет какой-то невесёлый пейзаж, основным составляющим элементом которого является прячущий от меня соседние дома туман. Короче, самое время для того чтобы освежить какие-нибудь тёплые воспоминания из прошедшего лета. Так что расскажу-ка я вам сегодня что-нибудь интересное про мои любимые Ладожские шхеры.

Как раз в ожидании своего звёздного часа находится подборка фотографий с внезапной вылазки на шхеры в конце июля. Буквально за пару дней до этого я вернулся из эпичной поездки на Нордкап, поэтому единственным разумным занятием на наступающих выходных при любых раскладах должен был стать тихий домашний отдых. Но синоптики, обещающие безоблачную и безветренную погоду в течение ближайших нескольких дней, внесли изрядную долю сомнения в мои планы.

Пришла пятница. Утром я позвонил своему другу Лёхе и предложил плюнуть на всё и сгонять в Карелию. Дважды повторять моё предложение не пришлось, поэтому мы сразу же договорились выехать после обеда — чтобы успеть проскочить до бесконечных вечерне-пятничных пробок. Потом образовались какие-то неотложные рабочие дела, поэтому старт нашего путешествия пришлось сместить на несколько часов вперёд. А там уже и пробки начались. В общем, пока мы добрались до посёлка Берёзово, что находится на границе Ленинградской области и Карелии, пока спустили лодку на воду, часы пробили первый час после полуночи.

Конец июля — ночи уже тёмные. Хорошо, что на небе болталась почти полная луна, поэтому хоть что-то было видно. Да и места эти были нам уже более-менее знакомы, поэтому хоть и с опасениями, но мы отправились в путь. Уверенности в своих силах было хоть отбавляй, поэтому мы даже не включили навигатор — что мы сами не дойдём что ли? Обогнув остров Кильпола вышли в открытую Ладогу. Где-то вдалеке горели огни, как раз перед ними слева должен был быть нужный нам пролив. Минут через сорок ходу по открытой воде мы засомневались — а туда ли мы идём, и всё-таки решили включить навигатор. Оказалось, что мы успешно прошли лишних восемь километров, а горящие вдалеке огни находятся совсем не там, где должны быть по нашим предположениям. Развернувшись, мы всё же добрались до нужного нам пролива, где начали искать полянку для установки лагеря. Видимо не только я смотрел перед выездом прогноз погоды — все места были безнадёжно заняты. Минут через тридцать плутаний между островами мы отыскали небольшую частично заболоченную бухту с маленькой полянкой, где наскоро поставили палатки и завалились спать. На часах было начало четвёртого утра.

Проснулись поздно. Наспех позавтракав, отправились на прогулку. В этот раз мы изучали отрезок шхер между проливами Лайккаланлахти и бухтой Терву. Наши верные спутники — старые бумажные финские карты 1930-х годов. Настоящий олдскул!

Первым делом дошли до бухты Терву. Посреди неё расположен большой остров Койонсаари. До Второй мировой войны на нём располагался крупный финский курорт.

На северо-западной оконечности острова расположена большая безымянная скала, с которой открывается красивый вид на восточную часть бухты. Прямо по курсу за сосной — остров Хауккасаари (в переводе с финского «haukka» — ястреб, «saari» — остров). Помните, я пару лет назад рассказывал вам про скалу с похожим названием — Хауккавуори, на которой сохранился пограничный знак, обозначавший границу между Россией и Швецией? Справа от Хауккасаари остров Саммалсаари («sammal» — мох, «saari» — остров).

В глубине бухты расположен остров Линнасаари, называемый в простонародье «Шапкой Мономаха».

Суда по названию («linna» — крепость, «saari» — остров), здесь когда-то располагалось древнее карельское укрепление. Вообще «Линнасаари» — довольно популярное название для островов в Финляндии, например, три года назад я рассказывал вам про национальный парк с очень похожим названием.

Левое фото — вершина скалы на острове Койонсаари.

Правое фото — безымянный остров в заливе Антейнлахти, где нас внезапно настиг закат. Как перевести это название на русский язык — не знаю («lahti» — залив, тут всё ясно), а вот первая часть слова мне непонятна. Рискну предположить, что данный залив назван в честь греческого Антея, сына Посейдона.

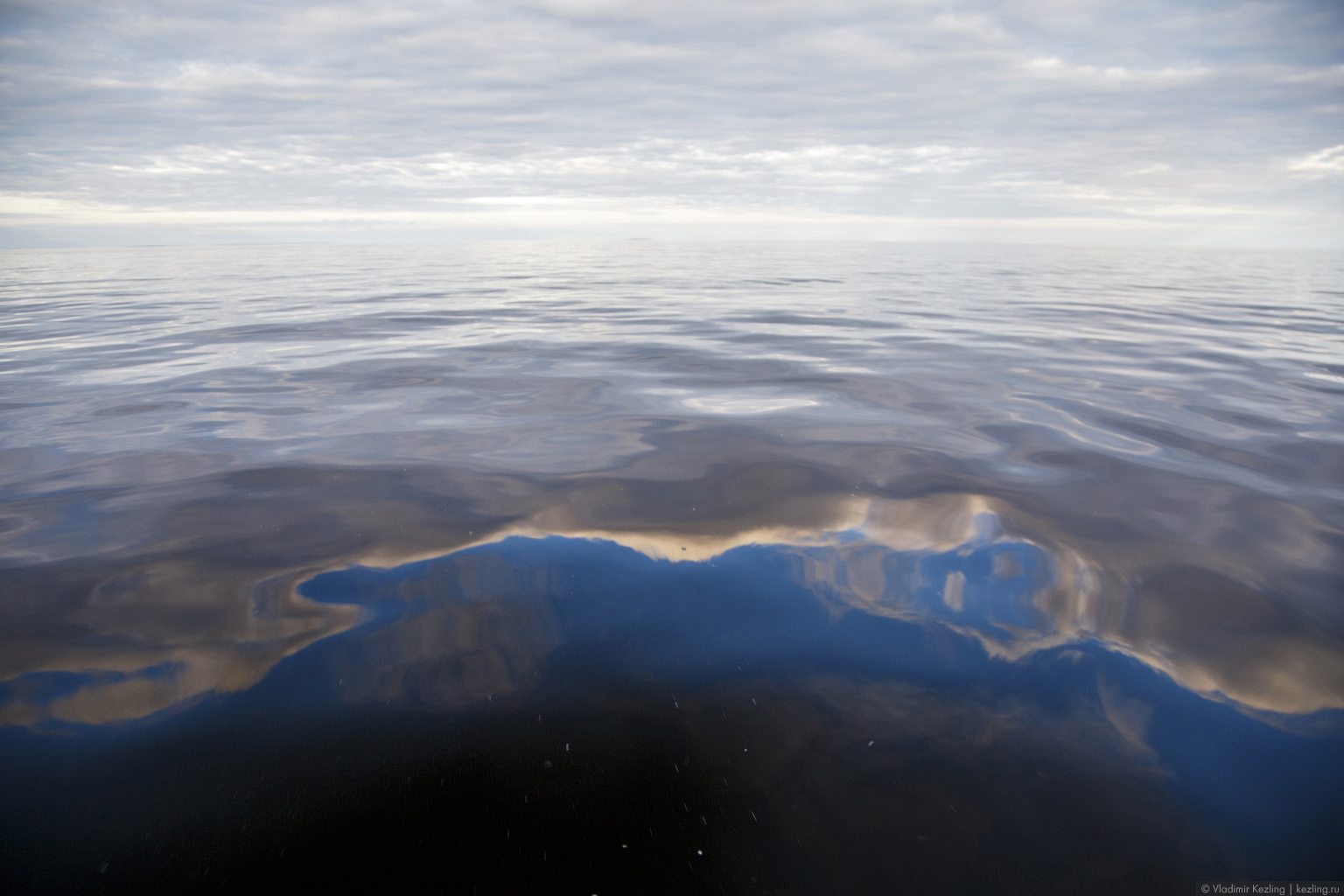

К этому времени рябь на озере успокоилась. Создалось ощущение что мы плывём по морю ртути.

Мыс Корттеенниеми.

Острова, освещённые лучами заходящего солнца, названий не имеют. Но закат, встреченный рядом с ними, определённо был одним из самых живописных в ушедшем году. Смотрите сами, какое сильное сочетание мягкого солнечного света и мощи северной природы!

Наступило воскресенье. Наша прогулка по ладожским берегам продолжилась.

Мои самые любимые места — каменистые оконечности мысов, там где ладожские волны встречаются с древними карельскими гранитами.

Побережье шхер всегда изобилует маленькими водоёмами, находящимися на разных уровнях с Ладожским озером.

Здесь же можно отыскать выходы насыщенной красной породы.

И именно здесь обычно встречаются самые изощрённые узоры на скалах.

А это уже некоторое отдаление от берега — огромные отполированные ледником скалы, так называемые «бараньи лбы».

Побережье рядом с заливом Хеполахти.

Место это известно тем, что в древности здесь находился один из центров контрабандной торговли между финнами и карелами.

Мыс Уккониеми. По одной из версий в этом самом месте герои карельского эпоса «Калевала» Вяйнямёйнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен сражались с войском злой старухи Лоухи — хозяйкой далёкой северной страны Похьёлы за обладание Сампо — магической мельницей счастья, благополучия и изобилия. Именно рядом с этим берегом волшебная мельница Сампо погрузилась в пучину вод.

Йесусаарет — острова Иисуса. На одном из них расположено шикарное место для установки лагеря, главное чтобы шторма не было.

Высокая скала недалеко от мыса Куркиниеми. Как-нибудь попробую найти тропу наверх — вид с вершины должен открываться очень интересный.

Безымянная скала рядом с заливом Тайпалелахти.

Так незаметно очередные выходные подошли к концу. Мы уехали домой.

Не переключайтесь!

В очередной раз ОБАЛДЕЛА от увиденного!!!! БРАВО!!!!

Здравствуйте, Владимир!Спасибо вам,за путишествие с вами!И жду новых!

Добрый день. Спасибо за отчет и прекрасные фото.

Подскажите, вы ходили на обычной надувной двухместной лодке ?

Здравствуйте.

Лодка 3.40 с жестким дном + мотор 15 л. с.

Владимир, здравствуйте! В ущерб работе долго любовалась Вашими шедевриальными фотографиями и читала интересные тексты, еще больше захотелось на Ладожские шхеры! ))) В связи с чем вопрос (на просторах интернета не смогла найти информацию): как по-Вашему, вот на такой лодке там можно плавать (без выхода в открытую Ладогу, естественно)? — www.e-katalog.ru/BESTWAY-VOYAGER-500.htm Подозреваю, что не очень желательно...

Здравствуйте! Вообще, если стоит хорошая безветренная погода, там можно хоть на бревне идти и ложками грести. =) Я, например, знаю людей, кто на обычных вёсельных лодках на Валаам периодически ходит, а это, на минуточку, сорок километров по открытой воде. Это, конечно, скорее исключение из правил, но всё же.

С другой стороны, я — сторонник моторных лодок, и без мотора мощностью как минимум 10-15 лошадиных сил я бы вообще в сторону Ладожских шхер даже и не смотрел. Ладога — очень коварна. Если уверены в своих силах, можете рискнуть. Главное — внимательно изучите прогноз погоды (но в то же время, всегда держите в уме, что погода на Ладожском озере — крайне переменчива, ветер может подняться неожиданно, когда его совсем не ждёшь; так что будьте готовы в случае чего немного задержаться на каком-нибудь из островов).

Да, и учтите, что расстояния там — не маленькие: район шхер тянется от Приозерска до Питкяранты более чем на сто километров. От места, где можно спустить лодку на воду, до приличной свободной стоянки, где получится палатку поставить, иной раз надо идти как минимум несколько километров.

Если всё же соберётесь — для первого раза выбирайте закрытые проливы подальше от открытой воды, там вероятность волнений будет минимальной. В районе Берёзово с этой точки зрения неплохо (но вот только слишком уж многолюдно); также могу порекомендовать проливы между бухтой Терву и Лумиваарой и от Аннилахти до Соролы. Рядом с Сортавалой проливы широкие и открытые — там обычно всегда волнение.

Удачи!