Мурманск — самый большой в мире город за полярным кругом. Местный климат — суров и неприветлив: холодное короткое лето и долгая влажная зима, арктические ветра, продувающие до прожилок, да полярная ночь, окутывающая все и вся с начала декабря до середины января. Да, жизнь здесь — не сахар. Красноречивее любых эпитетов скажет статистика: с 1991 года население Мурманска сократилось более чем на 35%, и этот процесс продолжается. Сейчас в городе проживает чуть менее трёхсот тысяч человек, но большая их часть — спит и видит, как бы куда-нибудь да переехать. Неудивительно, что почти вся уличная реклама — сплошь предложения о покупке квартир в Санкт-Петербурге и Москве.

И вроде бы всё плохо: город-депрессия, сплошной тлен и бесперспективняк. Но мне Мурманск нравится. Говорите что хотите, но есть в нём какая-то особенная арктическая магия. Она здесь во всём: в старых потрескавшиеся от времени цветных домах, обнажающих стены из под облезшей штукатурки; в грохоте портовых кранов, взметающих в воздух облака угольной пыли; в золотом свете бессонных ночей, когда солнце и не думает прятаться за горизонтом; в холодном фьорде со стального цвета водой и в низком полярном небе, упавшем на древние сопки, так и не освободившиеся к середине июня от снежного плена. Столица Заполярья, ни дать ни взять...

Мурманск был основан в 1916 году. Это — последний город, основанный в Российской империи. Изначально он назывался по-другому: Романов-на-Мурмане, но менее чем через полгода после основания, сразу после Февральской революции, был переименован в Мурманск.

Это — моё второе посещение города. Первый раз я был в Мурманске в конце апреля: мела метель, дул сильный арктический ветер, и всё на что меня тогда хватило — съездить на Зелёный мыс к «Алёше» да зайти погреться в областной краеведческий музей. Помню, что я хотел ещё хоть одним глазком глянуть на атомный ледокол «Ленин», но, простояв больше часа на железнодорожном переезде где-то рядом с ним, я решил, что он вполне может подождать меня ещё годик-другой.

В рамках экспедиции «Идём на север!» я планировал познакомиться с Мурманском максимально близко. Но и в этот раз моим планам не суждено было сбыться: сразу после того как мою машину смогли привести в какое-никакое чувство, я рассудил, что надоели мне все эти скитания по автосервисам, и надо бы поскорее добраться до Санкт-Петербурга, а поэтому пора бы уже и честь знать...

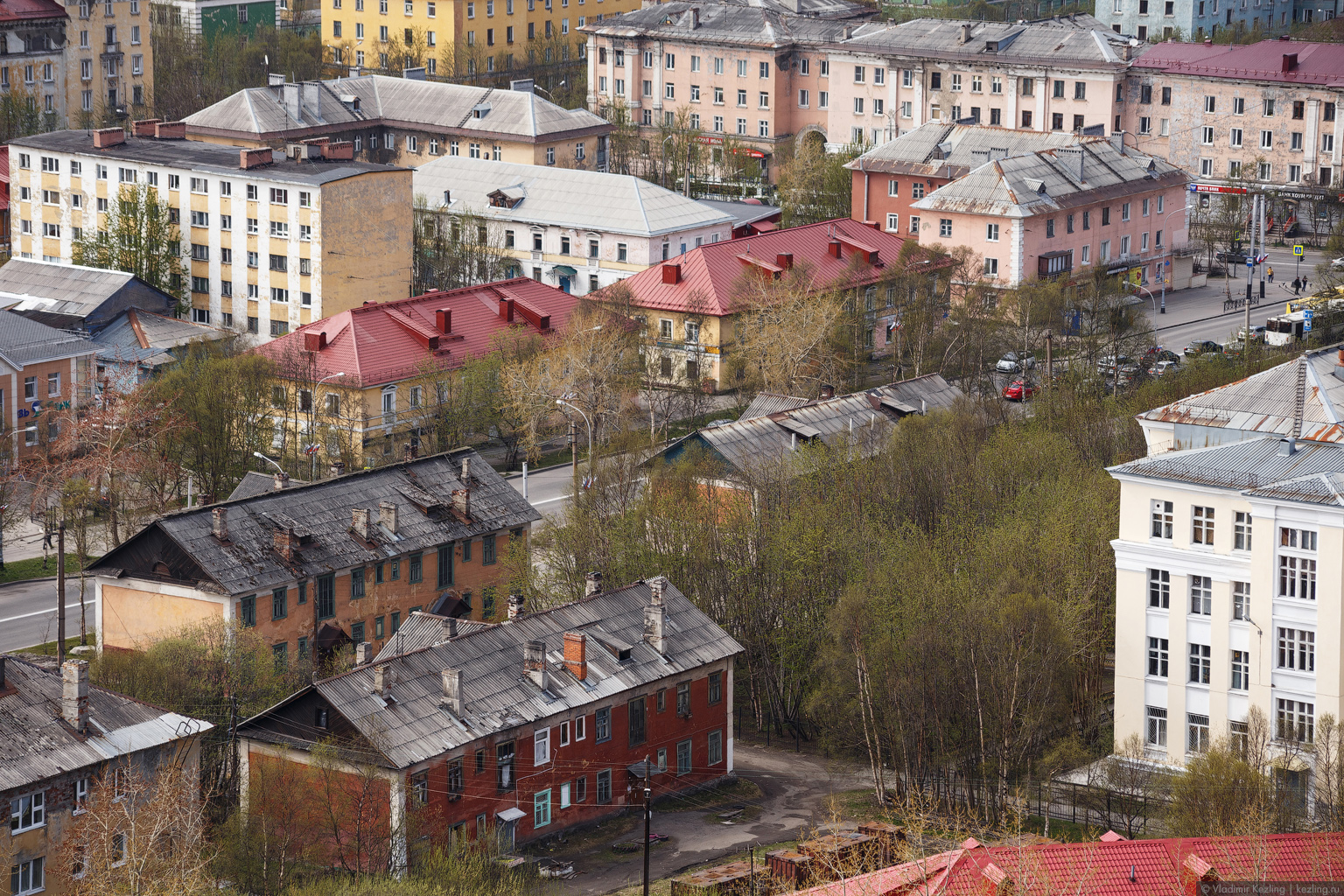

В Мурманске мы жили в съёмной квартире. Помимо весёленького блядушного постельного белья, в ней был ещё один неоспоримый плюс: с её балкона открывался шикарный панорамный вид на весь город.

На дворе стояло десятое июня, а на вершинах окружающих Мурманск сопок всё ещё лежал снег. Помню, что когда мы лишь подъезжали к городу со стороны Норвегии, я обратил внимание, что в некоторых местах рядом с дорогой высота снежного покрова была ощутимо выше одного метра. Короче, хреновое арктическое лето показывало себя во всей красе.

Мурманский порт — четвёртый по величине в России. Когда-то он состоял из трёх частей: пассажирского порта, рыбного порта и торгового порта, но в наши дни реально функционирует лишь последний из них.

Регулярные пассажирские перевозки осуществляет единственный теплоход — «Клавдия Еланская», построенный ещё в 1977 году в Югославии, и в настоящее время соединяющий Мурманск с отдалёнными населёнными пунктами, расположенными на восточном берегу Кольского полуострова.

Что касается рыболовства, то этой отрасли в Мурманской области теперь тоже фактически нет: мудрое правительство сделало всё, чтобы рыбу было проще и выгоднее возить в норвежские порты, чем теперь и занимается большинство российских рыболовных судов. Дошло до того, что многие приписанные к Мурманску траулеры, вообще не заходят в Россию, а даже обслуживаются в Норвегии, потому что там это получается и быстрее, и дешевле, и безопаснее.

Основная деятельность Мурманского порта теперь связана с экспортом каменного угля, чёрная пыль от которого при правильном ветре периодически накрывает весь город.

Исторический центр Мурманска, в основном застроенный в сталинские времена, — довольно симпатичен, хотя, конечно, сильно потрёпан.

Добротные сталинские 4-5 этажные дома перемежаются с 2-3 этажными бараками того же времени.

С севера к историческому центру города примыкает сопка Зелёный мыс.

На её вершине стоит мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», более известный как «Алёша». Эта тридцатипятиметровая статуя (к слову, вторая по высоте в России после волгоградской «Родины-матери») — один из главных символов города.

Вообще, история обороны Мурманска во время Второй мировой войны входит в число наиболее героических её событий. Например, по количеству и плотности нанесённых по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступал лишь Сталинграду.

Тот самый железнодорожный переезд, расположенный на пути в Мурманский порт, на котором я в прошлый раз простоял больше часа. В этот раз, стоило мне лишь к нему подъехать, как шлагбаум снова опустился, будто они только меня и ждали.

Долго ли, коротко ли, но я наконец добрался до Морского вокзала, где в наши дни находится атомный ледокол «Ленин». Попасть на него можно лишь в составе организованной группы. Экскурсии проводятся ежедневно со среды по воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00.

До ближайшей экскурсии оставалось ещё около сорока минут, поэтому мы отправились в рыбный магазин. Найти рыбу в Мурманске — не так уж и просто. Это кажется — столица рыбного региона, вокруг Баренцево море, лови — не хочу. На самом деле, вся выловленная рыба отправляется прямиком на экспорт в Норвегию.

По наводке моего друга, живущего в Мурманске, мы отправились в один из лучших, по его мнению, местных рыбных магазинов, но даже там и выбора особого не было, и цены были такие же как в Санкт-Петербурге и Москве, и свежесть товара не вызывала ничего кроме подозрения. Нет, мы, конечно, закупились копчёной рыбой, и даже с удовольствием всю её съели на следующий день, но впечатления от посещения рыбного магазина у всех у нас остались совершенно невнятные.

На площади у Морского вокзала шла свадьба.

От безделья я бродил взад-вперёд и рассматривал прикреплённые к ограде набережной свадебные замки.

Мурманск — единственный порт в мире, где базируется атомный ледокольный флот. От Морского вокзала до Баренцева моря — около пятидесяти километров по фьорду, но он настолько глубок, что сюда могут заходить корабли практически любого размера.

У одного из причалов пришвартован атомный ледокол «Ленин», первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой.

Ледокол был спущен на воду в 1957 году, физический пуск ядерного реактора произошёл двумя годам позже. Для своего времени это судно было настоящим прорывом научно-технической мысли и на последующие десятилетия стало одним из важных символов советской науки.

В 1989 году ледокол был выведен из эксплуатации, но до сих пор находится в составе флота. В наши дни он официально имеет статус «судна-музея». На корабле регулярно несёт службу команда из нескольких человек.

В сети есть огромное количество репортажей о посещении ледокола, поэтому я не вижу смысла повторяться. Скажу лишь, что там — действительно очень интересно.

Салон.

Каюта капитана.

Ходовая рубка.

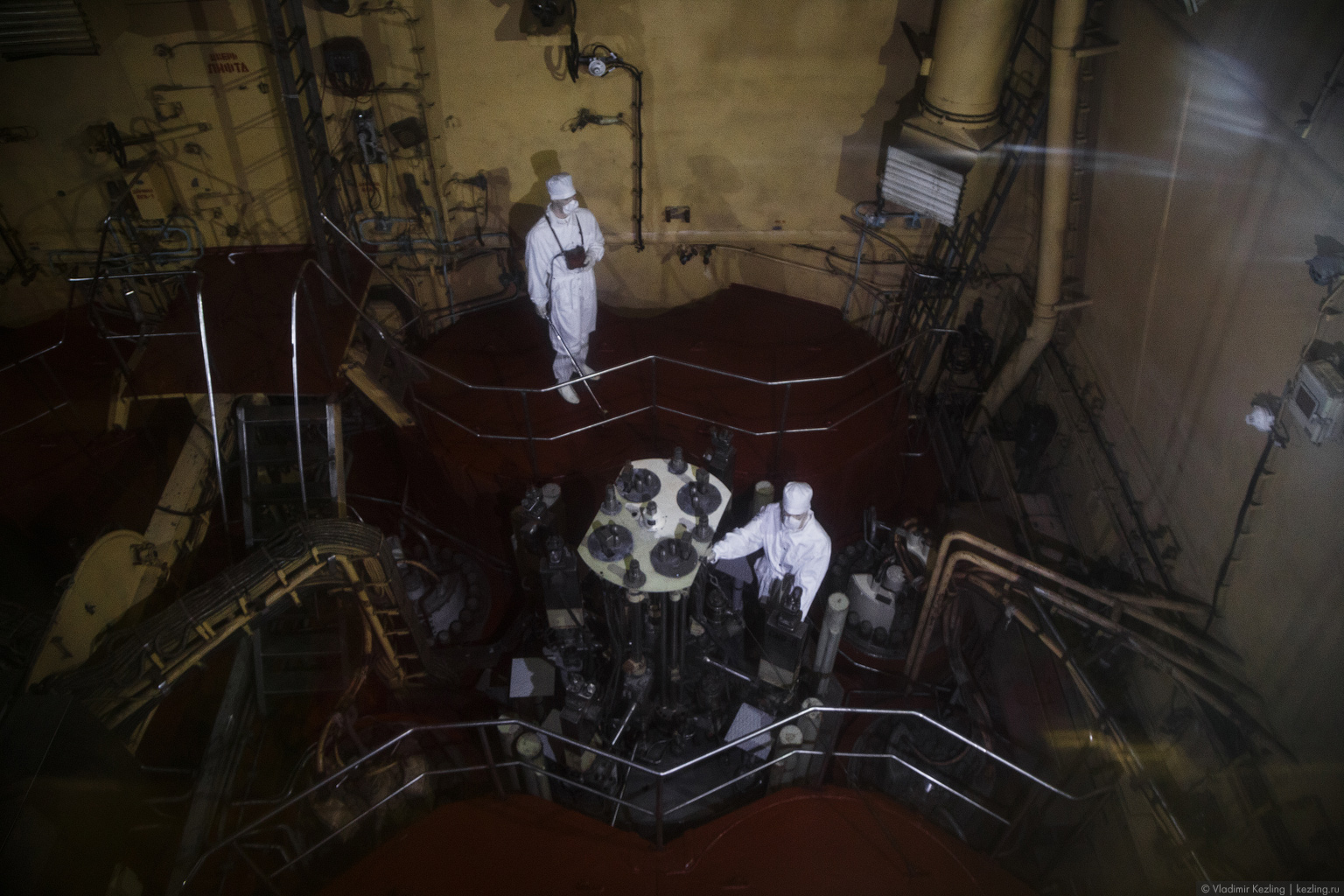

Реакторный отсек.

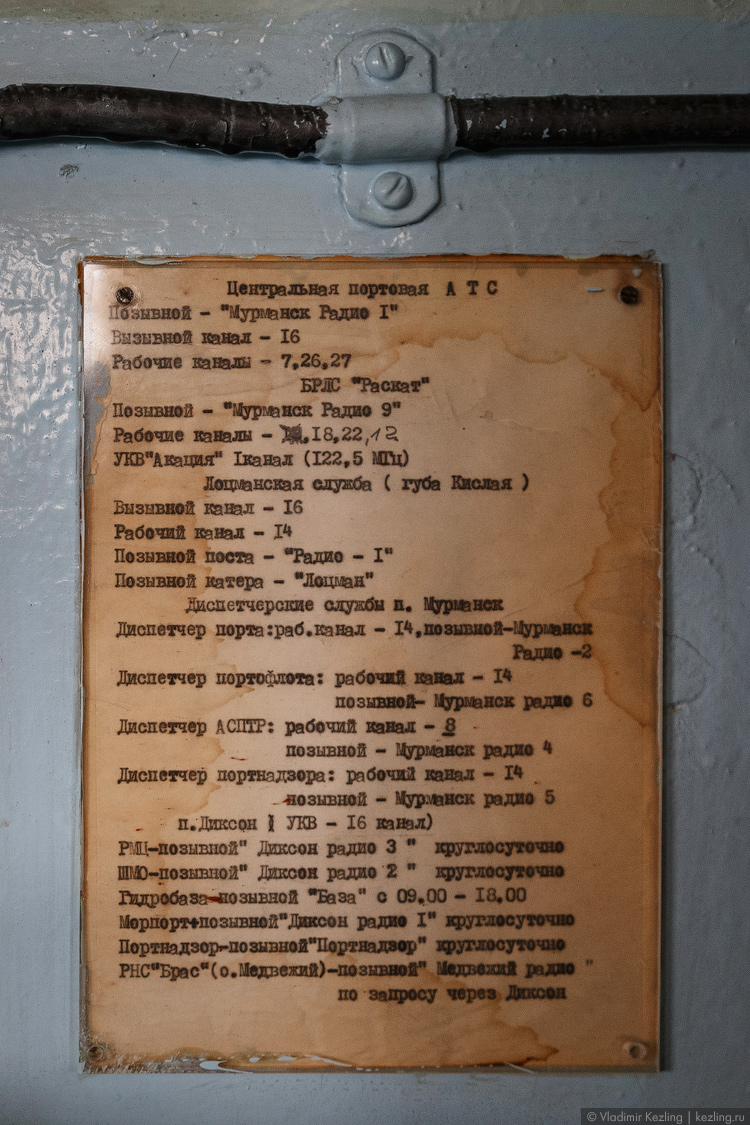

Дух эпохи.

«Диназаврик».

После экскурсии по ледоколу мы выехали на трассу «Кола» и устремились в сторону Санкт-Петербурга.

Дорога домой

Так как доверия к мурманским кудесникам, которые реанимировали мою машину, не было от слова «совсем», мы ехали без остановок — а то мало ли что: остановишься на пять минут, а машина решит, что дальше хочет ехать исключительно на эвакуаторе, видели уже, знаем.

Так, в первый раз мы остановились лишь в трёхстах пятидесяти километрах от Мурманска у стеллы, обозначающей место, где проходит Северный полярный круг. Там основная часть нашего путешествия подошла к концу. В тот момент нам казалось, что с тех пор, как мы въехали в Заполярье в Финляндии чуть более двух недель назад, прошла целая вечность. Мы возвращались домой совершенно другими людьми.

С прошлого раза, когда я проезжал через это место, стеллу обновили. Пользуясь случаем, я проверил — монумент установлен точно по координатам, не придерёшься.

К ночи мы доехали до Сегежи. В первых двух отелях, куда мы сначала сунулись, нас отказались заселять по загранпаспортам, мол не положено. Так мы оказались в гостинице «Выг». Субботняя дискотека, проходившая в ресторане на первом этаже, была в самом разгаре. У дверей гостиницы толпилась вусмерть пьяная молодёжь, чуть поодаль шла уличная драка.

Наутро, прежде чем выдвинуться в сторону Санкт-Петербурга, мы прокатились по городским улицам. Сегежа оказался одним из самых бессмысленных и неприглядных городов, их тех где мне привелось побывать.

Финальный экспедиционный ланч мы решили устроить на берегу Онежского озера.

В меню были: купленная накануне в Мурманске копчёная рыба, привезённая из Норвегии головка моцареллы, бог весь откуда взявшиеся мексиканские тортильи и агрессивно настроенные карельские клещи.

Вечером того же дня, на том самом месте, откуда мы отправились в путь восемнадцать дней назад, — у цирка-шапито в Автово — наше путешествие подошло к концу. За нашей спиной осталось 5400 километров: 4900 из которых мы преодолели своим ходом, и ещё около 500 — на грузовике, доставившем нашу машину из Вардё в Мурманск. Примерно четверть запланированной программы из-за непогоды и впавшего в кому автомобиля нам так и не удалось реализовать, в том числе одну из двух главных целей этой экспедиции — достижение мыса Кнившелльодден. Так что в Северную Норвегию мы ещё обязательно вернёмся.

За сим на сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Впереди — новые рубежи!

Не переключайтесь!

Володя, отличная статья!!! Поездка — супер!Молодцы.

Мурманск хорошо знаком по прежней работе. Когда-то, в еще советские времена, ходил в море в Мурманском тралфлоте. Тогда город процветал и развивался, траулеры стояли в несколько бортов у причалов рыбного порта. Самым трудным тогда было устроится в гостиницу для моряков — кошмарные очереди, малое кол-во мест(койка в 2хместн.номере в ДМО была по 80 коп/сут). Несколько проще было заселиться в отдаленную гост."69 параллель" в Долине Уюта, но там и цена было 5 руб(правда, с питанием). Сейчас таких проблем нет, как нет и большого рыб.флота, причалы пустые, население сокращается. В Сегеже бывал позднее в командировках, останавливался в гост."Выг", сейчас там тоже ничего хорошего. По трассе Р21(бывшая М18"Кола") ездить приходится мало, ее у нас в Карелии еще «дорогой смерти» называют за высокую аварийность. В основном, все поездки в Скандинавию начинаются с дороги А121"Сортавала" за Пряжей, потом через 4 часа пути — МАПП «Вяртсиля-Ниирала»(очередей почти никогда нет) и далее — финские дороги: на север(в Лапландию), на запад, на юг. Ездим туда по нескольку раз в год. Спасибо, Владимир, за подробный рассказ и отличные фотографии о поездке в Финнмарк, практически по всем тем же местам, где и мы позднее побывали. Не все получается в дальних поездках, не всегда с нами удача,бывают и потери, но надо не терять оптимизма. Удачи в пути и новых рассказов о путешествиях! (Фото — на пароме Вааса — Умео, новая поездка в Северную Скандинавию, 28 авг. 2018г.)

Спасибо!!! И вам удачи!

Просто зачитывался, и узнал много нового, при том что в том же году, но спустя два месяца ездили туда же. Но погода была тогда уже чудесной, в отличии от Питера, мы в тот год и купались-то только за полярным кругом, там было гораздо жарче чем в нашем городе. Про истинные точки севера ничего не знал, так-как то было вообще первое моё путешествие на север и от Нордкаппа был в восторге, но прочитав понял, что у меня был не зачёт. Но у меня времени было мало, всё за неделю проехать надо было из-за отпускных ограничений попутчиков. Из этого вынес следующее: в следующий раз ехать надо на месяц, и обязательно на мотоцикле, очень удивился сколько в Норвегии мотоциклистов, их везде без очереди пропускают, даже там, и даже там они все совершенно не соблюдают правила дорожного движения, при том что номера у них со всей Европы:- французские, немецкие, польские. (Мотоциклы с норвежскими номерами я увидел только в мурманской области, и то их привезли туда в прицепе на древнем додже). Прочитав отчёт об это путешествии понял что обязательно надо туда вернуться, на этот раз сворачивая с шоссе в каждую деревню. Спасибо за столь подробное и красочное описание путешествия.

Вам спасибо за добрые слова.

Удачи в вашем следующем путешествии на север.

Большое спасибо за серию статей про Норвегию. Прочитала «от корки до корки» практически не отрываясь. В Норвегии была раз шесть — семь. Одна поездка была на Нордкапп. Этим летом, с 29 юня по 14 июля опять собираемся на Север. Маршрут после Вашего описания путешествий переиначили почти полностью. Зимнюю резину снимать не буду, хотя есть цепи. Короче, планируем, резервируем, предвкушаем. Если возникнут вопросы, еще напишу. Можно?

Да, конечно, пишите, чем смогу — помогу!

Добрый день! Киннародден покорять не собираемся, ни физическая, ни материальная (500 евро за катер!!!) подготовка не позволяют. Есть ли смысл посетить полуостров Нордкин как самоцель? И еще. Мы забронировали ночлег в Вардё, собираемся к птицам на Хорнёйа. Насколько далеко на острове место высадки с катера до мест, где можно наблюдать за птицами?

По сути на Нордкине есть смысл посетить Гамвик и маяк Слеттнес (kezling.ru/travels/go-nor...ik-and-slettnes/). Стоит ли ради них туда ехать — решайте сами. Ещё можно по размеченным тропам погулять — их там много в регионе. Ну и там просто красиво (хотя природа, в целом, ничем не отличается от других областей Северной Норвегии).

На Хорнёйе птичий базар начинается сразу у причала. До маяка прогуляться немного в горку придётся.

Спасибо за отличный рассказ. Очень интересно всегда смотреть на знакомые места глазами человека издалека. Думаю этим летом сходить на Кинародден пешком (собственно в поисках информации о маршруте на ваш блог и попала). На Нордкапе была несколько раз, на Кнившеллодене дважды, пора и сюда заглянуть.

История с машиной душераздирающая, читала как приключенческий роман.

Расскажите потом, как сходите. Интересно.

Рассказываю. Сходили. По спортивным часам получилось 25 км в один конец. В общей сложности туда-обратно 20 часов. С ночевкой заморачиваться не стали. Маршрут в июле вполне проходимый, отметки хорошо видны, но трек мы на всякий случай закачали. В общем без приключений.

Еще дополню — МТС у меня ловил на большей части маршрута, а первые километров 10 ловила и финская симкарта, на которую был подвешен интернет.

50 километров по горной местности в один присест без ночёвки — это очень круто! Аплодирую!

С погодой повезло?

С погодой в целом да. Дождя не было, так небольшая морось на плоскогорье. Тумана тоже. Пасмурно и +10 в среднем.

Интересный рассказ , прекрасные фотографии. Не мог оторваться , читал почти до утра. Такое впечатление, что побывал на Севере вместе с Вами. Спасибо за проделанную работу, спасибо за возможность прикоснуться к суровому очарованию Арктики.

Рад что вам понравилось. Заходите ещё! Скоро опубликую серию материалов о Русском Севере.